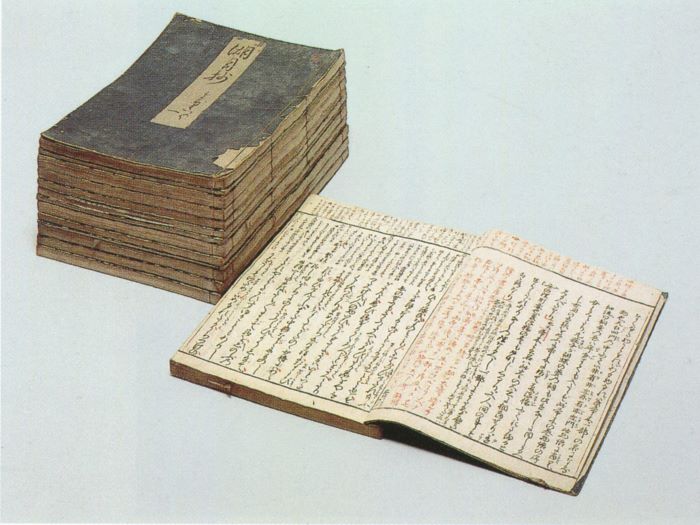

陽明文庫蔵近衛基熙筆源氏物語(ようめいぶんこぞうこのえもとひろひつげんじものがたり)は、源氏物語の写本。現在陽明文庫に所蔵されている近衛基熙による書写本であることからこのように呼ばれる。

概要

近衛基熙による全帖一筆の書写本であり、54帖の揃い本として現在陽明文庫に所蔵されている。元禄13年9月27日(1700年11月7日)に若菜上から書写を開始し、宝永元年5月25日(1704年6月26日)に夢浮橋巻をもって書写を終了。同日桐壷から校合を開始、宝永2年9月16日(1705年11月2日)に夢浮橋巻までの一通り校合を終えている。その後も正徳3年5月10日(1713年6月2日)までさまざまな形で校合を繰り返している。近衛基煕の日記『基煕公記』享保2年12月18日(1718年1月19日)条に、「「光源氏物語一函」及び「御抄一函」を文庫(陽明文庫)に納める。」との記述があり、この記事の「光源氏物語一函」が本写本であると考えられる。

書写祖本・書写に要した時間・紙数・書写の順序

本写本には、「源氏物語書写校合日数目録」と「源氏紙重」とを合冊した近衛基熙自筆の付属文書があり、これによって本写本の書写に要した時間・紙数・書写を行った巻の順序などが判明する。その他に本写本のいくつかの巻の巻末に書かれている書写奥書、本写本と同じく陽明文庫に残された近衛基熙の日記『基煕公記』、同じく陽明文庫に残された近衛基熙の消息文などによって成立までの詳細な経緯を明らかにすることができる貴重な存在である。

奥書

本写本のいくつかの巻の巻末には書写奥書が記されている。本写本の書写奥書には近衛基熙によってこの写本を書写する際に書き加えられたもののほかにもともとの祖本にあった書写奥書を近衛基熙がそのまま転写したものも含まれる。これらの奥書によって本写本がいつ誰によってどのような写本をもとに書写されたのかが明らかになる。

- 空蝉巻末奥書

- 大永五年八月七日終日書之

- 花宴巻末奥書

- 本逍遙院筆

- 本肖柏筆

- 以京極黄門定家卿自筆校合畢

- 花散里巻末奥書

- 本ニ花散里 表紙浅黄唐紙外題紫色帋筆逍遙院殿

- 篝火巻末奥書

- 享禄三八廿八書了九月十四日校了

- 手習巻末奥書

- ①右申出 新院御本宸筆也令一校、相違之所以青墨直付、仮名遣真名仮名之相違同直付、行数亦書之、重而可

- 新写者也

- 寛文四年五月三日 平判

- ②抑此物語以青表紙本為証拠、雖然、累年求之難得、而幸有前平中納言入道嘯月所書本子細見奥書*:、常為奥翫、自元禄十三年九月廿七日書之、至昨年五月廿五日終功、即日企独校合、至今日周備之了、歓喜々々、是聊存導志子孫於和歌勿懈怠矣

- 宝永二年九月十九日 悠見子 花押

- たのまれぬ身とはしりつヽわたりきて今日まては見つゆめのうき橋

- 夢浮橋巻末奥書

- ①本云享禄四年正月廿二日終書写之功者也

- 槐陰逍遙叟堯空

- 読合直付了

- ②以三条西家証本令謄写了

- 慶長十九稔仲春中澣

- 従神武百餘代孫太上天皇

- 御判

- ③本云以証本書写之、老後之手習無其益、慚愧々々

- 享禄辛卯正月廿日

- 逍遙叟七十七歳

- 読合直付了

- 手習巻末奥書②は近衛基煕により宝永2年9月19日(1705年11月5日)に書かれたものである。

- 手習巻末奥書①は平松時量により寛文4年5月3日(1664年5月28日)に書かれたものである。

- 夢浮橋巻末奥書②は後陽成天皇により慶長十九稔仲春中(慶長19年=1614年2月中旬)に書かれたものである。

- 夢浮橋巻末奥書①は三条西実隆により享禄4年1月22日(1531年2月9日)に書かれたものである。

- 夢浮橋巻末奥書③は三条西実隆により享禄4年1月20日(1531年2月7日)に書かれたものである。

- 篝火巻末奥書は享禄3年8月28日(1530年9月19日)に書写を終わり享禄3年9月14日(1530年10月5日)に校合を終えた旨の三条西実隆のものである。

- 空蝉巻末奥書は三条西実隆により大永5年8月7日(1525年8月25日)に書かれたものである。

これらの奥書から、本写本は

- 三条西実隆により享禄・大永年間に書写された現在日本大学所蔵の三条西家本

- 後陽成天皇により慶長年間に書写された現在宮内庁書陵部所蔵の後陽成天皇本

- 後西天皇により書写された「新院御本」

- 平松時量により寛文年間に書写された平松時量本

という順序で転写されていったことが明らかになる。

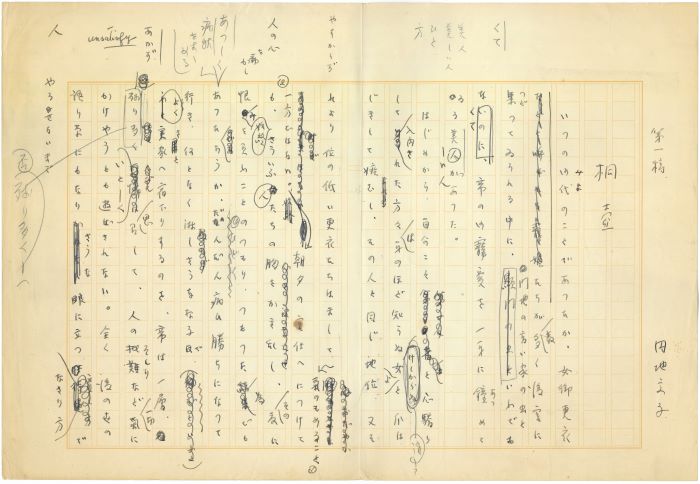

源氏物語書写校合日数目録

本書には、写本そのものとともに「源氏物語書写校合日数目録」と題された文書が伝来している。この源氏物語書写校合日数目録は、源氏物語の各巻名を記した上で、それぞれの巻名の右下に墨書で書写開始日と終了日を、左下に朱書で校合開始日と終了日を記したものである。わずかながら一部の巻にはそれ以外の記述も見られる。巻序について、全体的な巻序は概ね現在一般的にみられる巻序の通りであるものの、藤袴・真木柱・梅枝・藤裏葉・若菜上とあるべきところが藤袴・梅枝・藤裏葉・真木柱・若菜上となっており、この前後の書写及び校合の順序もそのとおりになっている。

- 桐壷 元禄十六正五書始十四功終

宝永元五廿五独校合始廿七終 - 帚木 元禄十六正十五始廿六終功

宝永元五廿八始六二終 - (中略)

- 蓬生 元禄十六七廿二始廿七終

宝永元九十九始廿終

此巻一冊字違スノ三転也 - (中略)

- 梅枝 (以下略)

- 藤裏葉 (以下略)

- 槇柱 (以下略)

- 若菜上 元禄十三九廿七始十廿七終

宝永元十二七始二二廿八終 - 若菜下 元禄十三十廿八始同十四正州終

宝永二二廿八始五二終 - 柏木 元禄十五十二九始廿七終

宝永二五三始十八終 - (中略)

- 夕霧 (中略)宝永二五廿四六□

- (中略)

- 東屋 元禄十五十十一始六終(以下略)

- (中略)

- 夢浮橋 宝永元五十八始廿五一部終功

宝永二九十五始十六終独校了

平松時量筆本

本写本の直接の書写祖本は平松時量の書写本である。平松時量(寛永4年2月15日(1627年4月1日) - 宝永元年8月12日(1704年9月10日))は、江戸時代前期の公家。平松家の第二代当主であり、初代当主平松時庸の子西洞院時慶の孫にあたる。平松家は近衛家とは家礼・門葉という関係にあり、近衛基煕の娘近衛煕子(のち天英院)が甲府徳川家の徳川綱豊(のち六代将軍徳川家宣)と縁組した際には、形式的に煕子を養女に迎えている。平松時量は正四位下少納言侍従という地位にあって、後水尾天皇のもとで「御本預輩」という書籍の収集・整理・複本の作成を担う立場にあり、後水尾天皇の子である後西天皇のもとでも同様の立場にあったとみられる。

この平松時量による源氏物語の書写本は、直接には「新院御本」を書写したものである。「新院」とは、近衛基煕の幼少時の庇護者であり、古今伝授を与えた学問の師でもあった後西天皇のことであり、「新院御本」とは後西天皇による書写本を意味する。近衛基煕は、この平松時量書写本を「青表紙本」の「字違ズノ本」と高く評価しており、また三条西家本の祖本から見て3回目の転写本であることから「三転本」と呼んでいる。この平松時量本は、近衛基煕が書写・校合を終えた後も長く近衛基煕の手許にあったらしく、『基煕公記』享保2年12月17日(1718年1月18日)条に、「平中納言入道所書源氏之本、数年借之、近日可被返」とあることから享保2年12月23日(1718年1月24日)に行われた近衛基煕から孫の近衛家久へ伊勢源氏切紙伝授が行われた頃まで近衛基煕のもとにあったと考えられる。

書写した巻の順序

本写本の書写を行った巻の順序は一般的な源氏物語の巻序のとおりではない。最初に書写に取り掛かったのは若菜上巻であり、その後も厳密ではないものの、概ね分量の多い巻から書写が行われている。分量の多い巻の書写を一通り終えた後、元禄16年正月元日(1703年2月16日)に宮中等において毎年正月に講釈を行う伝統のあった初音巻の書写にとりかかっている。その後首巻である桐壷巻の書写にとりかかり、それ以後はそれまでに書写済の巻を除いて概ね一般的な巻序の通りに書写が進められている。なお、近衛基煕は本写本の書写が一般的な巻序の通りに進められるようになったのとほぼ同時期の元禄16年1月14日(1703年3月1日)に関白を辞任し、いわゆる隠居状態になっており、そのこととの関連が考えられている。

書写に要した時間・紙数・書写の順序

本写本の付属文書として陽明文庫に伝来している「源氏物語書写校合日数目録」と「源氏紙重」による書写と校合の経緯は以下のとおりである。なお、巻序1は現在一般的に使われている巻序、巻序2は源氏物語書写校合日数目録の巻序である。

なお、陽明文庫に残された近衛基煕の消息文には、上記の「源氏物語書写校合日数目録」の記述を裏付けるいくつかの記述が存在する

- 元禄16年正月14日(1703年3月1日)付けの消息文では、「源氏物語二冊」の書写を終えたとして次の一冊をもとめている。

- 元禄16年7月10日(1703年8月22日)付けの消息文では、「源氏物語あかし 新古」を文庫に納め、代わりに「源氏物語みおつくし」を持ってくるように指示している。

- 元禄16年7月21日(1703年9月2日)付けの消息文では、蓬生巻と関屋巻を持ってくるように指示している。

- 元禄17年3月1日(1704年4月4日)付けの消息文では、近衛家久に対して翌日に予定されていた伊勢物語の講釈の際に次の巻を持参するようにとのみ指示しており、それがどの巻であるのかは文中には記されていないが、上記の「源氏物語書写校合日数目録」の記述と照らし合わせることによって、このとき書写が終了したのが橋姫巻であり、「次の巻」が早蕨であることがわかる。

- 宝永元年5月25日(1704年6月26日)付けの消息文では、すべての巻の書写を終えたとして、校合を始めるため桐壷以下三冊と最初に書写した若菜上巻を求めている。

- 宝永2年9月16日(1705年11月2日)付けの消息文では、すべての巻の校合を終えた旨の記述

また、同じく陽明文庫に残された近衛基煕の日記『基煕公記』にも、上記の「源氏物語書写校合日数目録」の記述を裏付けるいくつかの記述が存在する

- 『基煕公記』宝永元年5月25日(1704年6月26日)条では、「源氏物語五十四帖、去元禄十三年九月下旬相付所写志、今日終功」

- 『基煕公記』宝永2年9月16日(1705年11月2日)条では、「元禄十三年九月以後書源氏、去年五月一部終功了」

これらの記述によると、近衛基煕はこの時期堀川の別邸に居住しており、一部例外はあるものの、本邸の文庫に保管されていた平松時量書写本のそのときに書写する巻だけをこのころ本邸に居住していた孫の近衛家久に持ってこさせ、書写が完了した巻の平松時量書写本と新たに完成した自身の写本をその都度本邸の文庫に納めていたとみられる。また校合の際も新旧の校合を行おうとする巻だけを本邸の文庫から持ち出させており、作業が終わるごとに新旧の写本を本邸の文庫も戻していたとみられる。

そのほかの校合

近衛基煕の日記『基煕公記』には、「源氏物語書写校合日数目録」に記されている以外にも校合を行っている記録がみられる。「源氏物語書写校合日数目録」によれば、以下のように、まだ書写が行われている途中の日付で「源氏校合」といった源氏物語を校合しているとみられる記述がある。

- 元禄16年8月9日(1703年9月19日)「講百人一首今日始之、又源氏物語清濁少々令読聞之」

- 元禄16年8月13日(1703年9月23日)「読源氏物語」

- 元禄16年8月15日(1703年9月25日)「令講百人一首、又源氏校合、帚木空蝉読了」

- 元禄16年8月29日(1703年10月9日)「講百人一首、令校合源氏」

- 元禄16年9月17日(1703年10月27日)「令校合源氏物語」

- 元禄16年11月9日(1703年12月17日)「講百人一首、読源氏物語、去九月中旬以降中絶、今日再興了」

- 元禄16年11月11日(1703年12月19日)「読源氏物語」

- 元禄16年11月14日(1703年12月22日)「講百人一首、又読源氏」

- 元禄16年11月17日(1703年12月25日)「講百人一首、読源氏」

- 元禄17年4月25日(1704年5月28日)「校合源氏物語了」

- 元禄17年5月3日(1704年6月4日)「校合源氏」

また源氏物語書写校合日数目録」によると、校合が完了しているはずの宝永2年9月16日(1705年11月2日)以後の日付にも以下のように源氏物語を校合しているとみられる記述がある。

- 宝永4年2月28日(1707年4月1日)「令校合源氏」

- 宝永5年閏1月25日(1708年3月17日)「校合源氏物語」

- 宝永5年5月26日(1708年7月13日)「有校合」

- 宝永5年5月28日(1708年7月15日)「有校合」

- 宝永5年6月7日(1708年7月24日)「有校合」

- 宝永5年6月26日(1708年8月12日)「有源氏校合」

- 宝永5年7月23日(1708年9月7日)「有源氏校合」

- 宝永5年9月28日(1708年11月10日)「有校合」

- 正徳元年9月18日(1711年10月27日)付けの消息文では、江戸滞在中の近衛基煕から残っている宇治巻の校合を再開したいとする記述がある

- 正徳2年8月14日「今日、始源氏物語校合、是、先年所書之本也、校合至若菜届半、彼是延引、先、廿余枚読了」

- 正徳3年5月10日(1713年6月2日)「今日、源氏物語校合終功了」

脚注

注釈

出典

参考文献

- 池田利夫「近衛家の源氏書写と所蔵諸本」『源氏物語の文献学的研究序説』笠間書院、1988年12月10日、47-72頁。 (初出は「源氏物語青表紙本の書写伝来の一形態:室町以来の寄合書と一筆書」『国文学研究資料館文献資料部研究年報』第6号、1988年3月。 )

- 川崎佐知子「『一簣抄』の周縁」『国語国文』第75号、中央図書出版社、2006年11月、1-15頁。

- 川崎佐知子「近衞基熈の『源氏物語』書写」『皇統迭立と文学形成』大阪大学古代中世文学研究会編、和泉書院〈研究叢書391〉、2009年7月、355-379頁。ISBN 978-4-7576-0513-8。

- 高橋貞一・長澤規矩也『陽明文庫蔵書解題 : 国書善本・貴重漢籍』汲古書院

関連項目

- 一簣抄