佐々木 惣一(ささき そういち、1878年〈明治11年〉3月28日 - 1965年〈昭和40年〉8月4日)は、日本の法学者。専門は憲法学・行政法。学位は法学博士。貴族院勅選議員。京都大学名誉教授。立命館大学学長。京都市名誉市民。文化功労者、文化勲章受章者。贈正三位、贈勲一等瑞宝章(没時追贈)。

経歴

生い立ち

佐々木惣三郎の長男として現在の鳥取県鳥取市西町に生まれる。

1895年(明治28年)、旧制鳥取県尋常中学校(現・鳥取県立鳥取西高等学校)卒業。現存している一年級と三年級の成績は、前者が次席、後者が首席である。

同年9月、旧制第四高等学校入学。一般家庭出身で学資に困っていた佐々木は、旧鳥取藩主池田家の奨学金や鳥取時代の友人からの援助を受けて高校に通った。学生時代にはボート部に属し、野村淳治(後に東大公法学教授)や阿部信行(内閣総理大臣)と交流し、また子規派俳句結社「北声会」に参加した。なお、憲法学者の上杉慎吉は四高法科の一年上級、商法学者の烏賀陽然良(京大法教授)は同級である。

1899年(明治32年)、新設された京都帝国大学法科大学に第一期生として入学する。当初は独法科を志して東京帝国大学に進む予定であったが、病気療養の事情や親戚の勧めから京都帝大に進学する。学費や病気の両親の治療費のために苦学し、塾講師などアルバイトに励んだ。

1903年(明治36年)、卒業論文「官吏ノ不法行為ニ因ル国家ノ責任ヲ論ス」を提出し、京都帝国大学法科大学卒業。

憲法学者として

直ちに同大学の講師、次いで1906年(明治39年)に助教授、1913年(大正2年)に教授となり、行政法を講じた。さらに1927年(昭和2年)からは退官した市村光恵に代わって憲法も担当するようになった。行政法における師匠は織田萬であり、憲法における師匠は井上密である。1921年(大正10年)以来2度、法学部長に挙げられる。

厳密な文理解釈と立憲主義を結合した憲法論を説き、美濃部達吉とともに、大正デモクラシーの理論的指導者として活躍し、弟子の大石義雄とともに憲法学における京都学派を築いた。1916年(大正5年)元旦から大阪朝日新聞の朝刊1面で論文「立憲非立憲」を発表。1933年(昭和8年)滝川事件に抗議して辞職。同事件では法学部教授団の抗議運動の中心として活動するなど、大学自治の擁護に努めた。

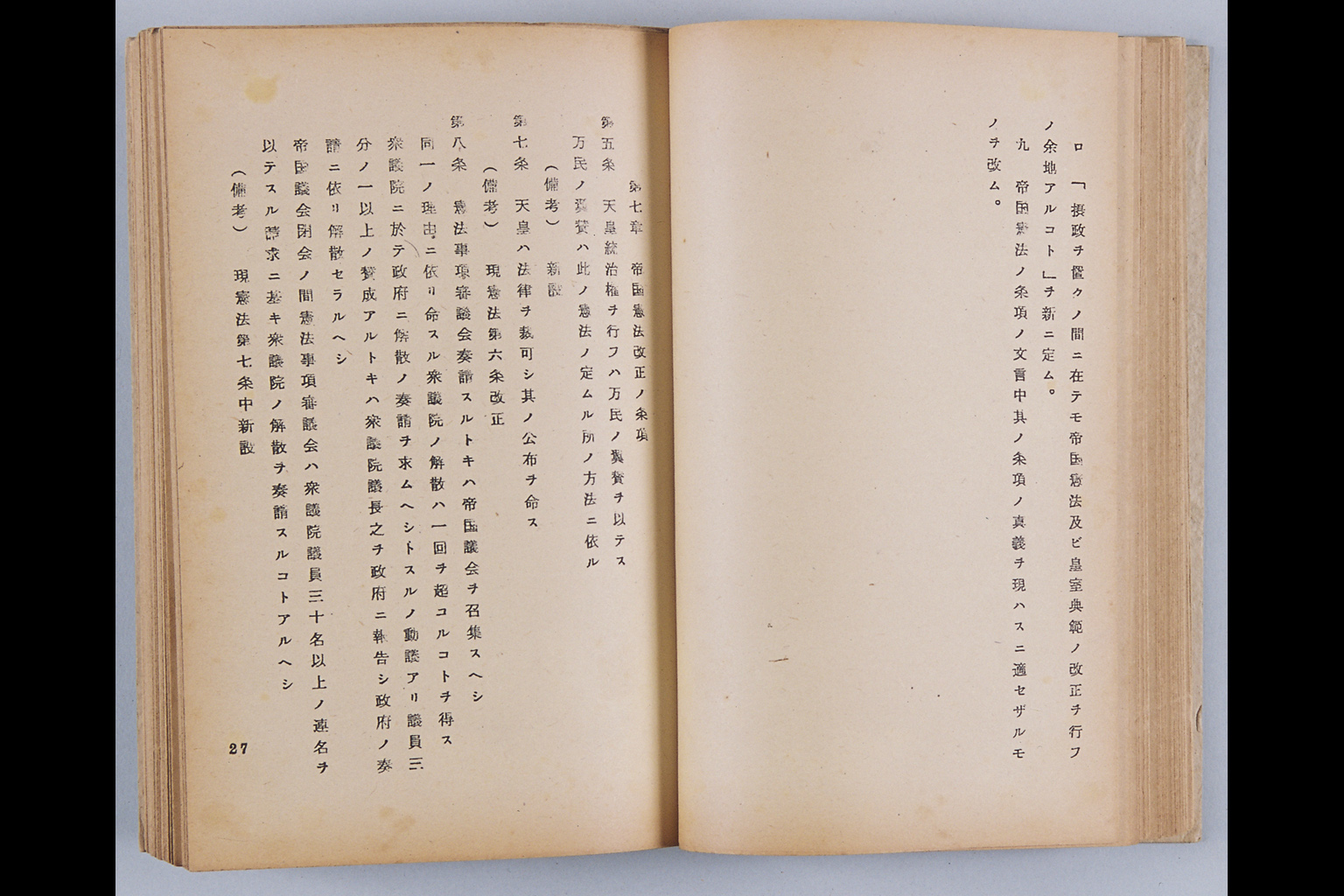

1945年(昭和20年)には内大臣府御用掛として憲法改正調査に当たり、いわゆる「佐々木憲法草案」を作成している。その後は、貴族院における日本国憲法の改正審議に参画し、日本国憲法への改正に反対した。

1951年(昭和26年)、朝日新聞に「自衛軍事行動と憲法」を発表し、自衛戦力合憲論(合憲論)を提示した。翌1952年(昭和27年)には国会に日本国憲法9条解釈に関する意見書を提出し、合憲論を主張した。

年譜

- 1878年(明治11年)- 3月28日 生誕

- 1903年(明治36年)- 7月 京都帝国大学法科大学卒業、同講師

- 1906年(明治39年)- 10月 京都帝国大学法科大学助教授

- 1909年(明治42年)- 9月 ドイツ、フランス、イギリスへ行政法研究のため3年間留学

- 1913年(大正2年)

- 1月 京都帝国大学法科大学教授

- 12月 法学博士

- 1921年(大正10年)- 4月 京都帝国大学法学部長

- 1934年(昭和9年)- 3月 立命館大学学長

- 1939年(昭和14年)- 12月 帝国学士院会員

- 1945年(昭和20年)

- 10月13日 - 内大臣府御用掛。

- 10月 京都帝国大学名誉教授

- 11月 内大臣府御用掛として憲法改正調査を拝命しいわゆる「佐々木草案」を作成

- 1946年(昭和21年)- 3月 貴族院勅選議員に勅任(12日。無所属倶楽部所属、1947年5月2日まで在任)

- 1951年(昭和26年)- 「自衛軍事行動と憲法」発表

- 1965年(昭和40年)- 8月4日 死去。同年8月21日には京都市公葬が営まれた。

顕彰・栄典・追贈

- 1952年(昭和27年)11月 - 文化勲章、併せて文化功労者。なお、皇居で行われた授与式、御陪食は病気を理由に欠席した。

- 1953年(昭和28年)11月 - 京都市名誉市民

- 1965年(昭和40年)8月 - 叙正三位、勲一等瑞宝章(没時追贈)

研究内容、思想、業績

オールド・リベラリスト(戦前自由主義者)の一人で、自由主義者、自由保守主義者とされる。

立憲主義の擁護

1916年、政党政治への不信が強まっていた時代に、論文「立憲非立憲」を発表し、「門地や職業に依て限られた範囲の国民」を「上級国民」と名付け、上級国民の意思による政治は立憲主義でなく、一般の国民がその意思を政治に反映させて初めて立憲主義が生まれるのだと、立憲主義の価値を説いた。

1940年、革新的な新体制運動にともなって結成された大政翼賛会には一貫して反対し、自由保守主義を擁護し続けた。佐々木は中央公論1940年10月号寄稿論文「新政治体制の日本的軌道」において、日華事変の長期化を理由とした新体制運動の議会否定の思想を批判、ナチス・ドイツに範をとった一党独裁のファシズムは日本の政治的伝統とかけ離れ、帝国憲法の運用に適っておらず、非立憲的である、と主張した。

憲法に関して

- 立憲主義

- 無限界説 - 憲法改正の範囲に限界はない(基本原理であっても改正可能である)と主張した。この考えに従うと、日本国憲法の成立過程において大日本帝国憲法に則った改正手続きをとりつつ大日本帝国憲法の基本原理を書き換えた(天皇主権の国民主権への改正など)ことを容易に説明することが可能である。ただし、学界では少数派であり、現在は憲法改正の範囲には限界があるとする学説が圧倒的に優勢である。

- 自衛戦力合憲論(合憲論) - 自衛戦力の保持は憲法9条に反しないと主張し、後の警察予備隊・自衛隊合憲論に発展。。

- 押し付け憲法論

学問の自由の擁護

佐々木惣一の生涯は、学問の自由を守るための闘いだったといっても過言ではない。その学者としての態度は1922年(大正11年)、彼が鳥取中学校『創立五十年』に送った文章の中にも見られる(表記は新字体と現代仮名遣いに改めた)。

一個人として

趣味は読書と俳句。信仰は仏教。

語録

- 父母への手紙

第四高等学校に入学し、金沢から郷里・鳥取の両親に送った佐々木自筆の書翰から要点を適載する。手紙はまず両親が家道困窮のうちに、高等学校へ進学させてくれたことを感謝し、(以下原文のまま)

- 立憲非立憲

佐々木は『立憲非立憲』の中で、「違憲と非立憲」について以下のような考えを述べている(表記は新字体と現代仮名遣いに改めた)。

主な著書

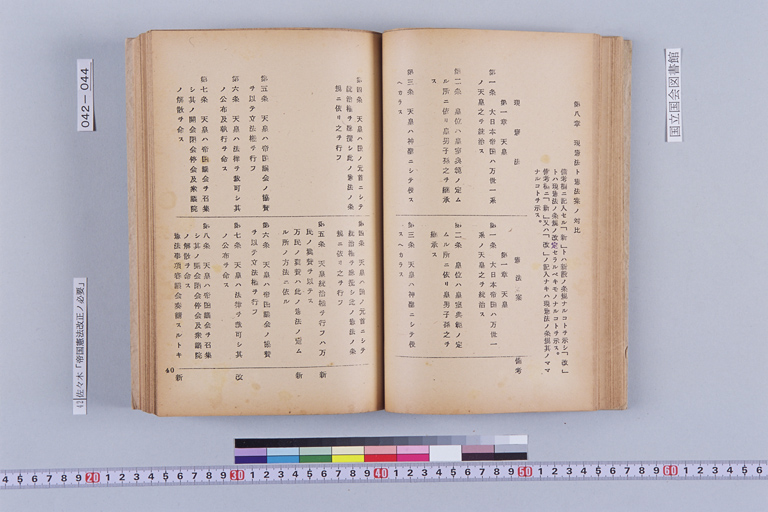

- 『立憲非立憲』弘文堂書房、1918年

- 『立憲非立憲』解説石川健治(講談社学術文庫)2016年

- 『日本憲法要論』金刺芳流堂、1930年、NDLJP:1281177

- 『我が国憲法の独自性』岩波書店、1943年

- 『帝国憲法改正ノ必要』1945年11月24日(日付は11月23日)に天皇に奉答した改正案

- 『日本国憲法論』有斐閣、1949年

- 『憲法大義』有斐閣、1950年

- 『憲法学論文選』1・2・3、 有斐閣、1956-57年

- 佐々木惣一博士米寿祝賀記念刊行会 編発行『法の根本的考察』1965年

- 大石眞 編『憲政時論集』1・2、信山社出版、1998年

- ほか多数

出典・注釈

伝記研究

- 盛秀雄『佐々木惣一博士の憲法学 帝国憲法論から日本国憲法論へ』(成文堂、1978年)

- 伊藤孝夫『佐々木惣一』(ミネルヴァ書房〈ミネルヴァ日本評伝選〉、2024年)

参考文献

- 『新日本人物大観』鳥取県版、人事調査通信社、1958年、サ…345-346頁

- 『鳥取県百傑伝』山陰評論社、1970年、 224-230頁

- 鳥取県大百科事典編集委員会 編『鳥取県大百科事典』新日本海新聞社、1984年、363頁

- 衆議院・参議院 編『議会制度百年史 - 貴族院・参議院議員名鑑』大蔵省印刷局、1990年。

- 伊﨑文彦「佐々木惣一の立憲主義論と自由主義思想の展開 ―第一次大戦前後の時期を中心に―」『都市文化研究』第11号、大阪市立大学大学院文学研究科都市文化研究センター、2009年3月、14-25頁。

- 松尾尊兊「敗戦前後の佐々木惣一 ―近衛文麿との関係を中心に―」『人文学報』第98号、京都大学人文科学研究所、2009年12月、117-142頁、doi:10.14989/134785。

- 江崎道朗『コミンテルンの謀略と日本の敗戦』PHP新書、2017年8月。ISBN 978-4-569-83654-6。

関連項目

- 佐々木・和辻論争 -『新編 国民統合の象徴』 中公クラシックス。双方の論争を収録

- 滝川事件

- 和辻哲郎

- 森戸辰男

- 大内兵衛

- 『憲法はまだか』(1997年のNHKドラマ、演:松村達雄)

外部リンク

- 日本国憲法制定に関する談話録音|国立国会図書館 憲政資料室

- 歴代総長・学長|歴史|大学紹介|立命館大学

- 佐々木惣一の「憲法第九条と自衛権」 REAL-JAPAN

- 佐々木惣一「帝国憲法改正ノ必要」 - 日本国憲法の誕生