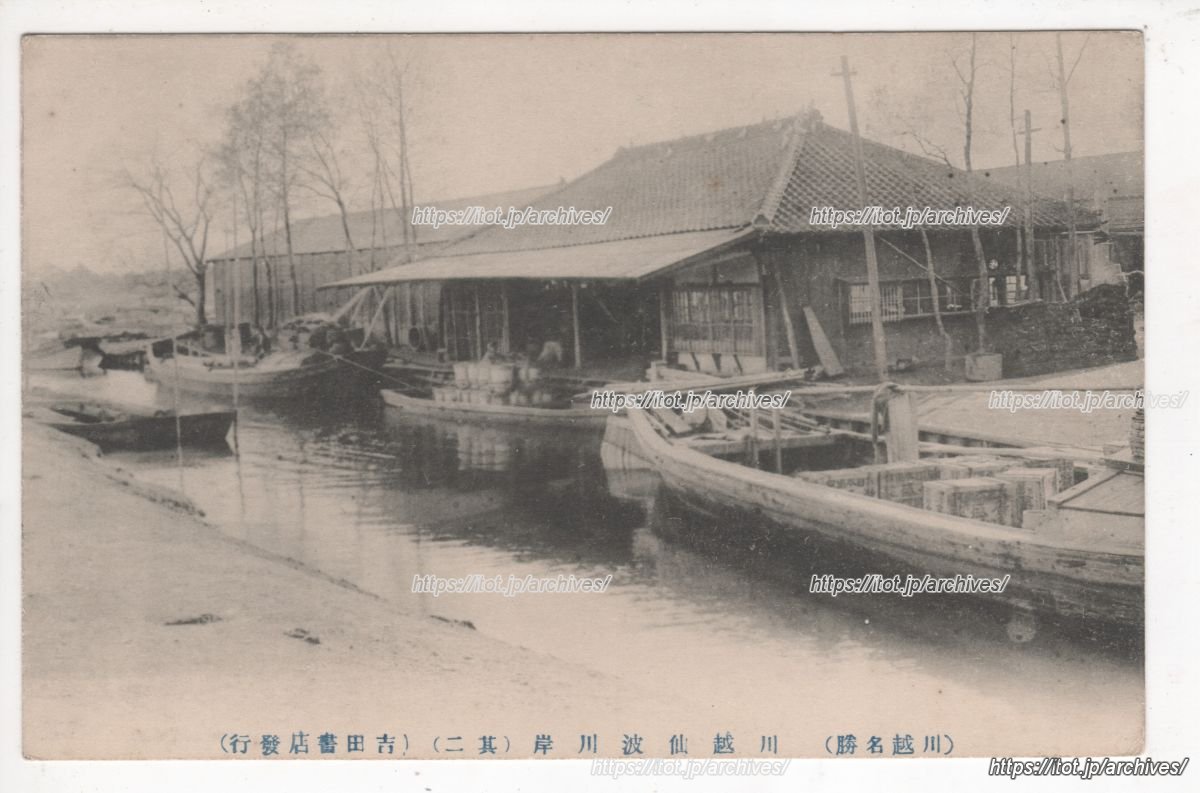

仙波河岸(せんばかし)は、明治時代に埼玉県川越町(現在の川越市)に作られた河岸場。

概要

新河岸川舟運(しゅううん)は江戸時代を通じて川越藩や川越商人の大消費地江戸への物流・販路として、また武蔵国の南西部一帯(入間郡・新座郡・多摩郡・高麗郡など)から江戸への主要な流通経路であり続けた。新河岸川の舟運はまた江戸からの文化が真っ先にもたらされるルートでもあった。

川越には川越の外港として川越五河岸が整備されていたが、幕末になり川越藩の分領であった上野国前橋の生糸が海外への輸出産品として莫大な富を生むことなどから、川越商人たちはより川越城下に近い河岸を望んだ。川越五河岸から城下へは途中に急峻な烏頭坂があり荷馬車の費用が高くつく問題もあった。川越の城下町は武蔵野台地の上に形成されていることから、明治2年(1869年)に扇河岸から仙波までの運河の開削に着手、明治12年(1879年)に仙波河岸が誕生した。仙波河岸は新河岸川の河岸場の中でも最も上流にあり、最後にできた河岸場である。仙波河岸は、川越市富士見町にある愛宕神社の下から流れ出る「仙波の滝」の水路を利用して愛宕神社の崖下の低地に開設された。川越城下の川越街道まで仙波台地を開削して切り通しを作り、その道を利用して物資を輸送した。仙波河岸の完成で川越五河岸は衰退、中でも川越城下に一番近かった扇河岸は廃止された。

新河岸川舟運は、大正3年(1914年)の東上鉄道の開通、大正9年(1920年)より始まる新河岸川の改修による水量の減少で、昭和6年(1931年)に終焉をむかえた。

仙波河岸史跡公園

新河岸川舟運が廃止された後、仙波河岸跡は一部が埋め立てられ宅地化されたが、大方は雑木林の中の湿地として残された。船着場跡は史跡公園として保存・整備されることとなり、平成16年(2004年)5月に「仙波河岸史跡公園」として開園した。園内には河岸場跡や仙波の滝、自然観察湿性地などを回遊する遊歩道やウッドデッキが整備されている。愛宕神社への散策路もある。

- 埼玉県川越市仙波町4丁目21-2

- 東武東上線・川越線 川越駅東口から徒歩約15分。国道16号そば。

脚注

関連項目

- 川越五河岸

- 新河岸川

- 水運

外部リンク

- 仙波河岸史跡公園(せんばがししせきこうえん - 川越市

- 仙波河岸史跡公園 - 株式会社 十吉(カワゴエール)