城宝寺古墳(じょうほうじこふん)は、愛知県田原市田原町稗田に位置する古墳。渡辺崋山の墓所で有名な城宝寺の境内にある、6世紀末から7世紀初頭に築造された古墳であり、1975年(昭和50年)、愛知県の史跡に指定された。

概要

城宝寺山門の東側、清谷川(汐川の支流)右岸に位置する羨道墳で、墳丘の頂には弁天堂が建っている。副葬品は残っていない。

1969年(昭和44年)に、田原町立田原中学校郷土クラブの生徒によって墳丘と横穴式石室の実測調査が行われたが、墳丘の周囲はかなり削平されているため正確な規模は不明であり、直径20m前後の円墳と推定されているが、前方後円墳の可能性も指摘されている。

現地の案内看板によると、岩洞窟は磯石の大石で作られており、首長の遺体が中に葬られていたといわれている。37歳のときの弘法大師が江ノ島より西国へ帰る途中、この岩洞窟に入って修行したと伝えられる。

石室

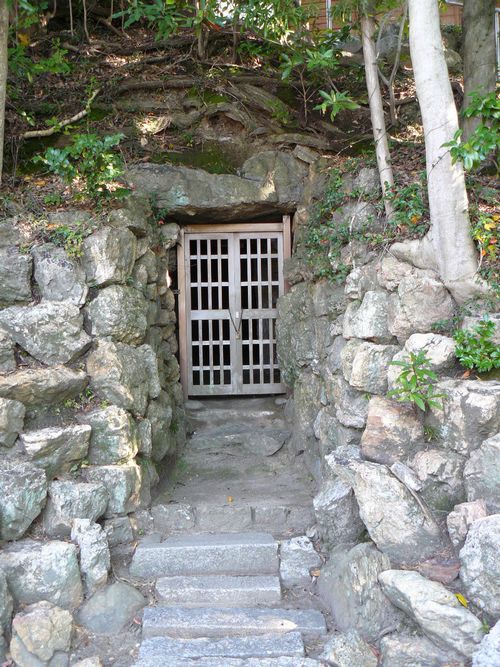

現存する石室は全長が8.7mで、うち玄室が長さ6.4m、幅2.4mである。羨道は長さ2.3m、幅1.2m、高さ1.5mだが、羨門部は破壊後に積み直された形跡があり、本来の羨道は現在より2mほど長かったと考えられる。羨道部は天井石の一部が現存している。

石室は墳丘の中央でなく、西側に大きく偏った位置(墳丘の西端から7m、東端から12m)に構築されており、本来の墳丘は現在より西方(城宝寺境内)まで広がっていたと考えられる。入口には柵が設置されており、中には入れないが、柵を通して内部を見ることは可能である。

脚注

参考文献

- 田原町文化財調査会『田原町史』上巻、田原町教育委員会、 1971年11月30日

- 愛知県史編さん委員会『愛知県史』資料編3 考古3 古墳、愛知県、2005年3月31日

- 城宝寺古墳(じょうほうじこふん)(愛知県エースネットホームページ内)

関連項目

- 愛知県指定文化財一覧