亜寒帯気候(あかんたいきこう、Subarctic climate)とは、ケッペンの気候区分における気候区のひとつで、亜寒帯(冷帯)に属する。元々ケッペンの気候区分には無かった気候区で、トレワーサが後になって修正した気候区分において考え出された気候区である。記号はDc(Dfc,Dwc,Dscを含む)およびDd(Dfd,Dwd,Dsdを含む)。針葉樹林気候(しんようじゅりんきこう)、北半球にしか分布しないため亜北極気候(あほっきょくきこう)と呼ぶこともある。なお亜寒帯は冷帯の別名であり、亜寒帯気候とは異なる。夏の間だけある程度の気温になることを除いては寒帯(特にツンドラ)と似ている気候というニュアンスから亜寒帯気候と呼ぶことがあり、植生を考慮して針葉樹林気候またはタイガ気候と呼ぶ方が適切ともいえる。

特徴

- 冬は長く寒冷で、特に真冬の気温は非常に低い。夏は、短く気温もあまり上がらないが、盆地などではわりあい高温になる。気温の年較差は著しく大きい。

- 上記の特徴はDd(特にDwd)に分類される地域で特に顕著である。

- 一方、Dc(特にDfc)に分類される地域でも、Cc(特にCfc)に近接する地点では、冷帯/亜寒帯としては冬の気温が比較的高いが、夏が冷涼で短い、即ち最寒月平均気温が氷点下4-5℃程度で、ただ月平均気温10℃以上になる月が4ヶ月に満たないがためにこの気候帯に分類される場合もある。このような地点では、湿潤大陸性気候(特にDa)や、温帯のCaに分類される地点と比べても、気温の年較差はむしろ小さい。実際の地点での例としては、ノルウェー北部沿岸のトロムソ(Dfc、最寒月平均気温-4.4℃、年較差16.2℃、平均気温10℃以上の月は7月と8月の2ヶ月のみ)が挙げられる。

- タイガなどの針葉樹林が広がる。

条件

- 最寒月平均気温が-3℃未満。

- 最暖月平均気温が10℃以上22℃未満かつ月平均気温10℃以上の月が3ヶ月以下。

- 年平均降水量が乾燥限界以上。

上記は最低条件で、さらに以下の条件によって詳細に区分される。

- Dc - 最寒月平均気温が-38℃以上-3℃未満

- Dd - 最寒月平均気温が-38℃未満

- 最寒月の平均気温が‐38℃未満であっても月平均気温10℃以上の月が4ヶ月以上ならDdではなくDb(最暖月の平均気温が22℃以上ならDa)となる。

これらは降水パターンによりさらに分類される。

- Dwc/Dwd:最多雨月が夏にあり、10×最少雨月降水量<最多月雨降水量

- Dsc/Dsd:最多雨月が冬にあり、3×最少雨月降水量<最多月雨降水量かつ最少雨月降水量が30mm未満

- Dfc/Dfd:どちらでもない

分布

分布地域

- モンゴル北部

- 中国東北部の高地

- チベット高原、パミール高原、天山山脈の高地

- サハリンおよび北方領土 - 千島列島(Dfbに属しているところもある)

- ロシア北部からスカンジナビア半島の大部分(北極海沿岸部や高地、山岳を除く)

- ロシア東部のオホーツク海沿岸および高地

- アルプス山脈、カフカス山脈の高地

- アメリカロッキー山脈の高地

- (北極海沿岸や高地を除く)カナダ北部からアラスカの大部分

南半球には分布していない。

主な分布都市

- アンカレッジ(アメリカ・アラスカ州)

- ホワイトホース (ユーコン準州)(カナダ)

- イエローナイフ(カナダ・ノースウエスト準州)

- ムースニー(カナダ・オンタリオ州)

- ダボス(スイス)

- サンモリッツ(スイス)

- オウル(フィンランド)

- キルナ(スウェーデン)

- リレハンメル(ノルウェー)

- アルハンゲリスク(ロシア)

- シフチフカル(ロシア)

- イルクーツク(ロシア)Dwbに属することもある

- チタ(ロシア)

- ヤクーツク(ロシア)

- オイミャコン(ロシア)

- ベルホヤンスク(ロシア)

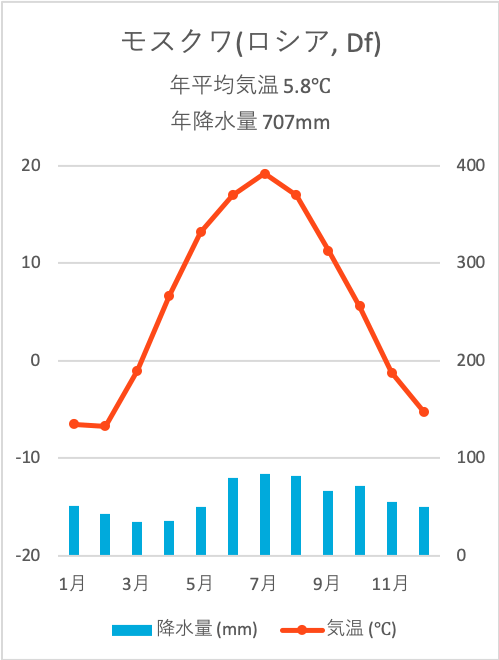

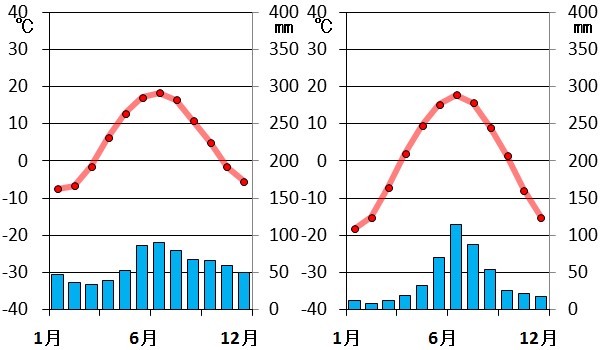

雨温図

気候の特徴

緯度が高い、標高が高い、寒流の影響を受ける、内陸のため海洋からの熱供給が少ないなどの理由で冷帯となった地域のうち年平均気温が低く、特に1年のうちで冬の期間が長く占めており冷え込みが厳しい地域がこの気候区に分類される。冬は長くて寒いが、四季の変化のある湿潤大陸性気候、西岸海洋性気候のうちのCfc(冬の寒さこそ厳しくはないものの夏は短く冷涼な気候)に属する地域、年中寒冷で樹木の生育ができない寒帯・ツンドラ気候に隣接している。

高緯度に位置する上、湿潤大陸性気候よりも北側に分布するため夏は日照時間が長いが太陽高度がかなり低いことから平均気温が10℃を超える月が3ヶ月、若しくはそれ以下となる。また冬は特に内陸では寒冷乾燥な気団の影響を受けるため、寒気の影響に加え雲が少なくなるために放射冷却が起きてさらに気温が低下する。そのため夏は短く冷涼で降水量はあまり多くないが、シベリア東部では内陸盆地・低地を中心に比較的高温になり好天の日には蒸し暑くなることもけっこう多い(但し、昼の暑さと比べて朝晩は冷え込むので日較差がかなり大きいのも特徴である)。冬は長く、最高気温が0度を下回るなど冷え込みが非常に厳しい日が多くなる。シベリア東部の内陸部では、真冬ともなると最低気温が-40℃~-50℃にも達することがある。そのため年によっては年較差(特に、冬の最低気温と夏の最高気温との差)は極大となる。

土壌と植生の特徴

北アメリカ大陸北部やシベリアではタイガと呼ばれる針葉樹林が広がる。北アメリカ、エニセイ川より西のシベリア、ロシア極東地方では常緑針葉樹、エニセイ川より東のシベリア(極東地方を除く)では落葉針葉樹が見られる。

土壌を見ると、タイガ地帯を中心に酸性のポドゾルが多く分布している。北に行くほど地中数十cm〜数mが年中凍結する永久凍土がよく見られるようになり、冬に降水のきわめて少ない東シベリアは大部分の地域が永久凍土となる。また、永久凍土ではない地域でも冬の最も寒い時期には地面が凍結する。

産業の特徴・その他

酸性土壌であることに加え寒さが厳しいため、耐寒性の作物(ライ麦、えん麦、大麦、カブなど)が栽培される。

タイガは樹種が少ない純林のため林業に適しており林業や木材加工産業、製紙業が盛ん。

冬の寒さに耐えられるよう住居の断熱や暖房などが発達した地域であるが、近代的な設備よりも伝統的な設備のほうが多用される。

注釈

.jpg)