『グリーン・ニューディール』(A Green New Deal)は、2008年7月21日にグリーン・ニューディール・グループが発表し、新経済財団(NEF、New Economics Foundation)により出版されている報告書である。地球温暖化、世界金融危機、石油資源枯渇に対する一連の政策提言の概要が記されている。

報告書は、金融と租税の再構築、および再生可能エネルギー資源に対する積極的な財政出動を提言している。正式名称は『グリーン・ニューディール:信用危機・気候変動・原油価格高騰の3大危機を解決するための政策集』(A Green New Deal: Joined-up policies to solve the triple crunch of the credit crisis, climate change and high oil prices)。

2008年後半からの世界金融危機などへの対応のため、世界各国でこれに沿った政策が検討もしくは推進されている。

主な提言

- 省エネルギー技術とすべてのビルを発電所に変えるマイクロジェネレーション(マイクロ発電)技術への政府主導の投資

- 温暖化対策の一環として原子力発電所の建設を後押し

- 低炭素社会基盤構築を可能にする数千人規模のグリーンジョブの創出

- 石油・ガス業界の利益に対してたなぼた利益税(Windfall profits tax、ノルウェーで導入済)の導入による再生可能エネルギーと省エネルギーに対する財政出動の原資確保

- 環境投資と省エネルギーのための金融面でのインセンティブの創出

- イングランド銀行の金利低減を含む、環境投資をサポートするための英国金融システムの変更

- 巨大な金融機関である「メガバンク」のより小さなユニットへの分割とグリーンバンキング化

- 国際金融システムの再構築:金融セクターが経済すべてを支配しないことを保障(資本管理の再導入を含む)

- デリバティブのような新しい金融商品に関する公的監査の強化

- 財務報告書の提出要請と租税回避地の取り締まりによる法人税脱税の防止

思想的背景

1990年代に台頭した「反生産力主義」的なエコロジズム(環境主義)や「脱労働組合依存」という左翼運動のその先の思想として労働者意識も多様性も保持しつつ両者を統合したマルクス主義思想の具体的政策の一つとして現れたのがグリーンニューディールであり、欧米の「レフト3.0」の共通した政策であるという(松尾匡「左翼の逆襲」講談社現代新書 2020‐11‐18)。

著者

グリーン・ニューディール の著者を以下に示す。

- ラリー・エリオット(Larry Elliott) - ガーディアン紙の経済担当編集者(Economics Editor)

- コリン・ハインズ(Colin Hines) - ファイナンス・フォー・ザ・フューチャーの共同理事(Co-Director)

- トニー・ジュニパー(Tony Juniper) - フレンズ・オブ・アースの前理事(former Director)

- ジェレミー・ガット(Jeremy Leggett) - ソーラー・センチュリーとソーラーエイドの設立者兼代表

- キャロライン・ルーカス(Caroline Lucas) - イングランドとウェールズ緑の党 MEP(欧州議会議員)

- リチャード・マーフィー(Richard Murphy) - タックス・リサーチLLPの将来の経済担当共同理事・理事(Co-Director of Finance for the Future and Director)

- アン・ペティフォー(Ann Pettifor) - ジュビリー2000借金帳消し運動の前代表、オペレーション・ノアの運動理事(Campaign Director)

- チャールズ・セクレット(Charles Secrett) - "持続可能な開発"のアドバイザー、フレンズ・オブ・アースの前理事(former Director)

- アンドリュー・シムズ(Andrew Simms) - 新経済財団の政策担当理事(Policy Director)

タイトル・フレーズの由来と借用

報告書のタイトルは、フランクリン・ルーズベルト米大統領がウォール街大暴落とその後の世界恐慌を克服するため行った社会・経済政策であるニューディールに由来している。だが「グリーン・ニューディール」というフレーズは、グリーン・ニューディール・グループが造り出したものではない。この用語をより早く使ったのはトーマス・フリードマンとエルザ・ヴェンツェルである。

『グリーン・ニューディール』の発行以来、そのフレーズは幅広く使われるようになった。ヴァン・ジョーンズは、彼の著書『グリーンカラー経済』(The Green Collar Economy)の中でこのフレーズをしばしば使っている。

国際連合環境計画の「グローバル・グリーン・ニューディール」

しかし最も特筆すべきは、 国際連合環境計画(UNEP)による採用である。2008年10月22日、UNEP事務局長アキメ・シュタイナーは、ロンドンで「グローバル・グリーン・ニューディール」と呼ばれるグリーン経済イニシアティブを発表した。グリーン・ニューディール・グループと同様に、UNEPイニシアティブはグリーンジョブの創出とグローバル経済システムの再構築による化石燃料への依存低減を提唱している。 また2008年12月11日には国連事務総長が「緑の成長が数百万の雇用を創出する」と表明している。

オーストラリアの声明

2009年1月9日、オーストラリア自然保護財団、オーストラリア労働組合評議会、オーストラリア社会保障評議会、オーストラリア緑の基盤評議会、オーストラリア気候研究所、オーストラリア年金信託協会、オーストラリア不動産評議会は、「グリーン・ニューディールへ:二重危機に対する政策行動」(Towards a Green New Deal: Economic stimulus and policy action for the double crunch)という共同声明を出した。

各国のグリーン振興政策

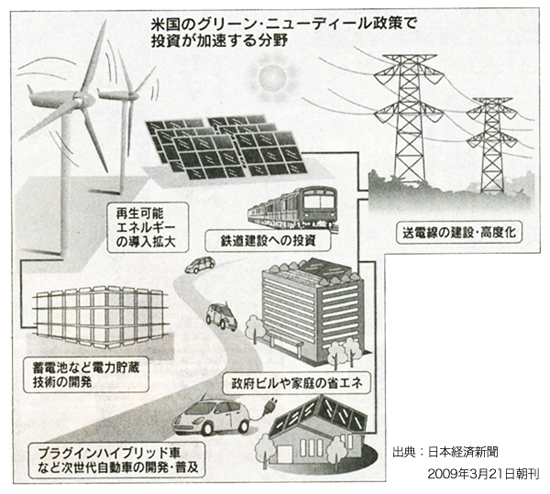

- 米国はオバマ大統領が再生可能エネルギーへの1500億ドルの投資や公共施設の省エネ化による数百万人規模の雇用の創出を表明(関連書籍には、『気候危機とグローバル・グリーンニューディール』ロバート・ポーリン 共著、クロニス・J・ポリクロニュー 聞き手、早川健治 訳、Fridays For Future Japan まえがき、那須里山舎、2021年12月18日。ISBN 978-4-909515-06-3。原タイトル:Climate Crisis and the Global Green New Deal、がある。。

- 中国は2年間で約6000億ドルの環境・エネルギー分野に投入することを表明。

- ドイツは再生可能エネルギー産業で既に2400億ドル規模の経済効果と25万人の雇用を創出。

- 日本でも2008年後半からグリーン・ニューディール政策が議論されるようになり、2009年1月には環境省が数十兆円の経済効果創出の方針を打ち出し意見募集を開始。

このほかフランス・イギリス・韓国など多くの国々で同様の動きがみられる。

出典

関連項目

- ニューディール政策

- 世界金融危機 (2007年-2010年)

- 恐慌

- 地球温暖化

- 低炭素社会

- 低公害車

- グリーンIT

- 古物商

- 石油ピーク

- 再生可能エネルギー

- 省エネルギー

- ソリンドラ

外部リンク

- Full text of A Green New Deal from the New Economics Foundation - 新経済財団(NEF)

- UNEP Global Green New Deal - 国際連合環境計画(UNEP)

- Japan, South Korea to Create New Pro-Environment Jobs - VOA News