太陽光発電の市場動向(たいようこうはつでんのしじょうどうこう)では、太陽光発電に関する事柄のうち、市場動向について述べる。

世界の状況

市場規模

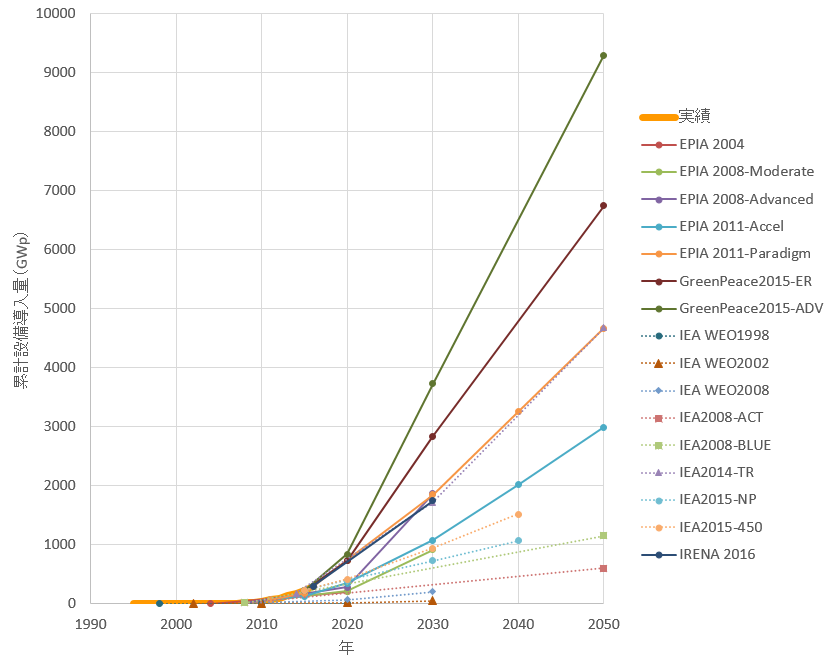

太陽電池の市場規模は、世界で最も急速に成長しているエネルギー技術であり、指数関数的に拡大し続けている(右図)。

- 世界の導入量は2011年の段階で2020年に345GWp、2030年に1081GWp (1.1TWp) に達すると予測されていた。 実際には2007年の累積設置容量7.7GWpから2020年末には708GWpにまで成長している。

- 2016年には、世界のPVセル製造能力の93%が結晶シリコン (cSi) 技術を採用している。

- 2016年には、中国と台湾のメーカーが世界の太陽電池需要の大部分を満たし、全体の68%を占め、次いでその他のアジア地域が14%。米国とカナダは6%で、欧州はわずか4%であった。

- 世界全体の2010年の太陽電池の生産量は、PV NEWSの集計によれば2009年に比べて111%増加し、23.9GWp(ギガ・ワットピーク)となった(値は調査会社によって異なり、例えばPhoton Internationalでは27.2GWpとしている)。地域別シェアは中国と台湾が合わせて59%、欧州13%、日本9%、北米5%、その他14%である。

- 世界全体の2010年の太陽光発電の導入量は、EPIAによる集計で16.6GWpと見られる。solarbuzz社による集計では18.2GW、額にして820億米ドル(約6.5兆円)であった。地域別の年間導入量は、欧州が13.2GWpで約8割を占め、次いで日本 (0.99GWp)、北米 (0.98GWp)、中国 (0.52GWp)、APEC (0.47GWp)、その他 (0.42GWp) となっている。

- 金額ベースでは、富士経済によれば2025年には太陽電池そのものが約9兆円、構成機器全体では約13兆円、システム構築市場が約18兆円等、それぞれ2009年の5倍以上に達すると予測されている。

太陽電池モジュール供給量シェア

2019年の世界市場での太陽電池モジュールメーカー上位各社の供給量は次の通りである。

太陽電池セル製造シェア

2015年の世界市場での太陽電池セル製造メーカー上位各社のシェアは次の通りである。上位10企業のシェアの合計は53%で、2008年の54%から低下している。

太陽電池セル製造用装置メーカー

2008年の世界市場での太陽電池セル製造装置売上高上位10社は次の通りである。

推移

2019年現在、中国が世界の太陽光発電の半分以上を製造している。その生産は急速に拡大し続けており、2001年には世界市場の1%未満しかなかった。対照的に、2001年に合わせて世界の生産量の70%以上を占めていた日本と米国は、2011年には約15%まで減少した。

政策

- 固定価格買い取り制度(フィードインタリフ制度)によって法的に電力の買い取り価格を保証する国が増加しており、顕著な普及促進効果が報告されている。一方、ドイツでは供給過剰がもたらす価格低下によるメーカーQセルズ、ソロン、ソーラー・ミレニアムの破たんや、電気料金への上乗せによる消費者負担が問題となり、2012年3月ドイツ連邦議会下院は買い取り価格の大幅な引き下げを決定した。固定価格買い取り制も参照。

- 2020年までに太陽光発電などのコストは半減すると予想され、欧州 (EU) では電力の34%程度が風力や太陽光などを含む再生可能エネルギーで賄われる可能性があると予測されている。2008年12月には、2020年までにエネルギー需要の20%を再生可能エネルギーで供給することを決定している。

日本の状況

助成策

日本での助成策は2011年10月現在、余剰電力買取制度(固定価格買取制度の一種)のほか、国・自治体等による設置時の助成が行われている。

- 国によるもの

-

- 住宅用の太陽光発電設備(10kW以下)に対し、3.0万円/kWか3.5万円/Kwの補助金。

- 設置後10年間、電力会社により余剰電力を買い上げる。(以前から電力会社が自主的に提供していた余剰電力買い上げメニューを法制化したもの。固定価格買い取り制度#日本の導入状況を参照)。

- 住宅金融支援機構による優遇融資枠(省エネルギー型設備設置工事(太陽光発電設備設置型))、リフォーム融資

- 新エネルギー事業者支援対策事業 (経済産業省、50kWp以上)

- 業務部門対策技術率先導入補助事業等(環境省)

- 環境共生住宅市街地モデル事業、住宅・建築関連先導技術開発助成事業等(国土交通省)

- 住宅・建築物高効率エネルギーシステム導入促進事業、地域新エネルギー等導入促進事業、太陽光発電新技術等フィールドテスト事業など(新エネルギー・産業技術総合開発機構 (NEDO))

- 日本政策金融公庫による環境・エネルギー対策貸付

- 優遇税制「エネルギー需給構造改革投資促進税制」(略称:エネ革税制)

- 地方自治体によるもの

-

- 各自治体により、補助金、低利融資、利子補填等が行われている。国による助成と併用できる場合も多い。なお、太陽熱利用設備と同じ制度で扱われている場合もある。

- 市民共同発電所

-

- 自治体やNPOにより、設置費用を参加希望者からファンドとして集め、大規模な発電システムを設置・運営し、売電収入を分配する。自宅に設置出来ない人でも参加できる。

太陽光発電モジュールソーラーパネルの日本での生産量と普及の状況

- 日本国内の2010年度の総出荷量は2.54GWpで、前年度に比べて52%拡大した。うち1.48GWp (58%) を輸出している。国内向け出荷量は1.06GWpで、うち輸入分は0.17GWp (16%) であった。

- 国内出荷量の81%が住宅向けである。住宅用は個人宅向けが中心であるが、近年は集合住宅での導入例も見られる。大手住宅メーカーが賃貸住宅に採用する例や、太陽光発電付きの集合住宅を専門に取り扱う企業等が出現している。

- 太陽電池の品種別では、結晶シリコン型が出荷量の84%を占めている。

- 輸出先地域は欧州が63%、米国が22%を占めた。

- 国内関連産業の規模は、2010年度は約1.3兆円(見込み)であった。2011年度は約1.5兆円に拡大する見込みである。うち約半分がセル・モジュールで、残り半分がそれ以外の産業の分である。また、関連雇用は4万人を超えたと見られている。

- 国内市場は1980年代から2005年までは指数関数的に伸びていたが、2005年度で新エネルギー財団による助成が打ち切られると減少を始め、価格も下げ止まった(右図)。これを受けて2008年・2009年に助成策の強化が図られた結果、国内出荷は拡大を再開し、価格も再び下がり始めた(右図)。また、2011年からは固定価格買取制度が拡充され、非住宅用の比較的大規模な設備について全量買い取り制度が導入されることが決定している(固定価格買い取り制度#日本の導入状況を参照)。

- 日本国内における住宅用の平均システム価格は40.5万円/kWである(2013年10月〜2013年12月)。大手家電量販店(例:)やテレビ通販でも流通するようになり、また国産品でも34万円/kWを下回る価格で販売される例も出て来ている。

- 家庭用太陽光発電パネルの累計導入量は、2010年末時点で3.6GWp (3618MW) であった。

- また、2012年内には家庭用太陽光発電パネルの国内導入量が累計6GWp(600万キロワット)に達する見込みである。加えて企業によるメガソーラー1.5GWpの建設も計画中である。

- この設置された6GWpのソーラーパネルは1年間に約8000GWhを発電するので、2013年には家庭用太陽光発電だけで日本の全消費電力の0.8%を賄い、太陽の出ている昼間時間帯電力に限定すれば2%以上を賄うことになる。

日本の主な太陽光発電システムメーカー

2010年における日本の太陽電池生産企業上位6社とシェアは下記の通りである。また、生産量の合計は2.2GWpである。

2011年7月には、昭和シェル石油の子会社ソーラーフロンティアが宮崎県に年間生産能力は900MWの単一工場としては世界最大級のラインを稼動させる。サニックスも2010年からソーラ発電システムメーカーとして参入した。

その結果、2012年内に日本の太陽光発電施設は家庭用とメガソーラーを合計して7.5GWp(750万kW)出力に達すると言われている。 上記以外にもセル生産や部材供給に関わる企業が多数存在する(例:)。また、SBエナジーが各メーカーのソーラーパネル発電の実証比較をおこなっている。

歴史的経過

日本における太陽光発電システムは、オイルショック以降、「サンシャインプロジェクト:1974年に現経済産業省の「新エネルギー技術開発計画(サンシャイン計画)」によって愛媛県西条市に約1000kWの太陽光発電装置を設置し発電・配電の実証試験を開始」等によって技術開発が進められた。1992年に日本初の個人住宅における逆潮流有りの設備が導入され、以降NEDO・新エネルギー財団 (NEF)・国・地方公共団体等の助成、および各電力会社の自主的な支援プログラム等により普及して来た。これによって設備価格は数十分の1になり、また日本は生産量・導入量とも世界一となった。2000年まで、ヨーロッパ全体よりも、日本の発電量が多かったほどである。

2005年にNEFによる助成が終了して以降、2007年まで国内市場は縮小した。日本のシェアは減少し、世界一の座から転落した。この理由としては政策的な不備が指摘され、ドイツなどで成功を収めている固定価格買い取り制度の導入(もしくはその考え方を取り入れる)を求める意見が出ていた(詳しくは固定価格買い取り制度を参照)。

2008年に福田ビジョンによって導入量の大幅増加の目標が打ち出された。これに沿って経済産業省が出した「緊急提言」で補助金の復活が示唆されたため、逆に買い控えを招いた。この緊急提言の内容は、助成制度として効率が良いとされる固定価格買い取り制ではなく、旧来の補助金制度である点も批判された。

2009年2月、環境省は太陽光発電を含む再生可能エネルギーの普及による費用や経済効果の試算を行い、そのうち太陽光発電は2020年までに37GWp、2030年までに79GWpの導入が可能ではないかとした。再生可能エネルギー全体の導入の費用は2030年までに25兆円にのぼる一方、それによる経済効果はその2倍以上になり、同時に数十万人の雇用を生み出すだろうと試算している。普及政策としては固定価格買い取り制度の採用を提案する一方、今後の産業界との調整などの課題も挙げている(再生可能エネルギー#日本における動きも参照)。 同月、経産省は初期投資を10年程度で回収できる助成策を導入することを発表し、環境省もこれを歓迎した。これによって導入ペースの大幅な加速とコスト引き下げが見込まれている(固定価格買い取り制度#日本の導入状況を参照)。またソーラーシステム産業戦略研究会により、2020年の世界シェアの1/3を獲得した場合、関連産業の経済効果が最大で約10兆円、雇用規模は最大で11万人と試算されるなど、経済・雇用に及ぼす好影響が期待された。主要各政党も助成制度を強化する姿勢を打ち出しており、導入ペースの前倒しや対象の拡大などが提言されている。

こうした動きを受けて新エネルギー部会などにおいて制度の審議が進められた。計画を数年前倒しして2020年までに普及量を2005年の約20倍(28GWp)にする目標が打ち出され、経済危機対策などの観点から早期の導入も図られ、2009年11月1日から開始されることとなった。制度開始時の住宅における余剰電力の買い取り額は48円/kWh(他の自家発電設備併設の場合は39円/kWh)で、その後順次減額されている。2011(H23)年度は40円/kWh(同、32円/kWh)で、価格の低下を促すために今後さらに減額される予定である。また2012年より全量買い取り制度が導入され、産業用設備の助成が拡充されると共に他の再生可能エネルギーも対象に加わる予定である。詳しくは固定価格買取制度#日本の導入状況を参照されたい。

2011年3月の東日本大震災後、日本政府による自給エネルギーの確保と低炭素社会の実現という政策で、化石燃料や原子力に依存し過ぎないエネルギーミックスを推進。2012年7月には再生可能エネルギーの固定買い取り制度が導入され、新規事業者の参入が相次いだが、その後の買い取り価格の段階的な引き下げで市場拡大のペースが鈍化、事業者の乱立の影響もあり競争は激化し、早くも淘汰の時代に入り、倒産業者数も2015年度には54件と前年度比較で倍増、2016年には1月ー9月だけで42件(負債総額185億200万円)に上った。2016年には日本ロジテック(東京都)、太陽エナジー販売(神奈川県)、サン・エコイング(兵庫県)などが倒産した。

専門学会・展示会

代表的な専門学会・展示会を下記に記す。

国際学会

- World Conference on Photovoltaic Energy Conversion (WCPEC)… 4年毎に地域を変えて開催される専門学会。

- European Photovoltaic Solar Energy Conference and Exhibition (EU-PVSEC) … 欧州の専門学会&展示会。年々規模が拡大しており、2010年9月開催の第25回では訪問者約3.8万人、参加112カ国、展示会スペースは約8万平方メートルを記録している。

- Photovoltaic Science and Engineering Conference (PVSEC) … 日本とアジア・太平洋地域で交互に1年半おきに開催。

- IEEE Photovoltaic Specialists Conference (PVSC) … 米国の専門学会。

展示会

- 国際的な展示会はIntersolar等、年間数十件に上る。大きいものでは7万人以上が訪れる。

日本国内

- 日本太陽エネルギー学会…日本国内の専門学会。

- PV Japan…専門展示会を主体とする。2008年から下記の新エネルギー世界展示会と併催。

- 新エネルギー世界展示会 …再生可能エネルギー全般を扱う展示会と学会。

- PV EXPO … アジア最大の国際商談展示会。

脚注

出典

参考文献

- 「NEDO books」編集委員会編 編『なぜ、日本が太陽光発電で世界一になれたのか』新エネルギー・産業技術総合開発機構〈NEDO books〉、2007年3月。全国書誌番号:21334884、NCID BB18405193、ASIN B00A4B6EC8。

関連資料

- 資源エネルギー庁 「資料2 最近の太陽光発電市場の動向及び前回のご指摘事項について (PDF) 」『調達価格等算定委員会(第13回)』 経済産業省、2014年2月17日。

- 環境ビジネス編集部 「太陽光発電市場、規模別の見通し (要登録)」『環境ビジネス』、日本ビジネス出版、2015年8月17日号。

外部リンク

産業団体

- 世界:PVGroup …Semiconductor Equipment and Materials International(SEMI)の下部組織。

- 米国:Solar Energy Industries Association(SEIA) 公式サイト

- 欧州:European Photovoltaic Industry Association (EPIA)、European Photovoltaic Technology Platform

- ドイツ:German Solar Industry Association(BSW)

- スペイン:Spanish Photovoltaic Industry Association / Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)

- 日本国内

-

- 太陽光発電協会 (JPEA) 公式サイト…日本最大の太陽光発電専門の業界団体。導入・普及促進・広報事業などを手がける。

- 太陽光発電技術組合 (PVTEC) 公式サイト…日本の業界団体で、研究・技術開発に重点を置く。

- 光産業技術振興協会 (OITDA) 公式サイト

- 日本電機工業会 (JEMA) 公式サイト