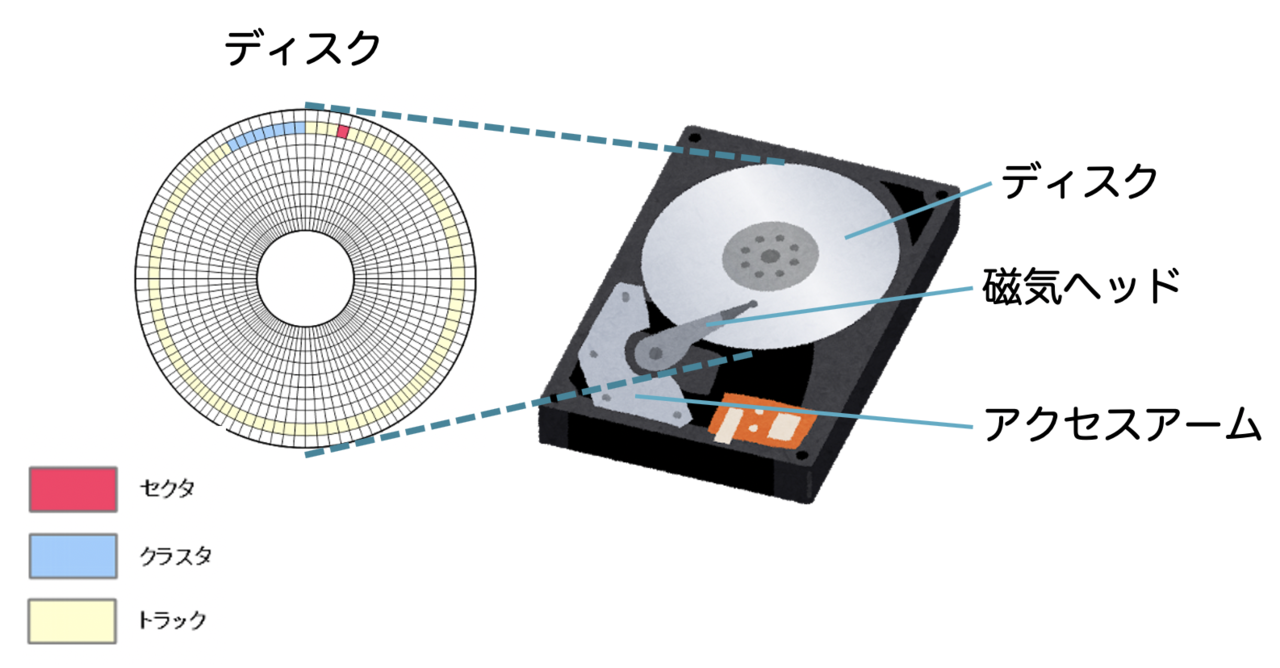

ディスクセクタ(英: Disk sector)とは、伝統的に、ディスクドライブ(磁気ディスクや光ディスク)のトラックの一部分を指す。単にセクタとも呼ぶ。

各セクタには一定量のデータが格納される。磁気ディスクの場合、1セクタは512バイト、光ディスクの場合、1セクタは2048バイトが典型的である(セクタ当たりのユーザーがアクセスできるデータの量)。

伝統的な定義

数学的(幾何学的)には、セクタ(sector は「扇形」の意)は、円板の中心から円周に向かって2本の直線を引いたときの間に挟まれた部分を意味する(図 1 の (B) 参照)。従って、いわゆるディスクセクタ(図 1 の (C))は、数学的セクタとトラックの交わった部分を指している。

コンピュータ業界では初期にはブロックという用語がこの意味で使われていたが、現在では「セクタ」と呼ぶことが多い。これは、ブロックという用語が各種データ転送などでの様々なデータのかたまりの大きさを表すのにも使われ、ディスク媒体上の領域だけを指すわけではなくなったためである。例えば、UNIXの dd というコマンドは bs=bytes というパラメータを指定することでブロックサイズを指定できる。しかし、それによって媒体上のセクタのサイズが変更されるわけではなく、単に dd コマンドが扱うブロックのサイズが設定されるだけである。

ハードディスク以降の定義

磁気ディスクのうちフロッピーディスクでは、特殊なフォーマットを除いては、セクター番号と、物理的なトラック上における物理的なセクター(トラックセクター)の絶対位置との対応は、一対一であった。

ハードディスクドライブが多シリンダー、多トラック化され大容量化されるにつれて、Logical Block Addressingの導入や、E-IDEのCHSトランスレーションの導入の以前から、セクターは、単に記憶媒体上のブロックを順にマッピングし「1からnの番号を振る」方法で、物理的なブロック番号を指し示し、あるいは変換されてアドレッシングされる単位に、変化している。

また、1980年代までのHDDはCAVにより物理トラックあたりの物理トラックセクター数は一定であったが、1990年代にZCAVの導入により、内周部よりのトラックではより少なく、外周部よりではより多くなっている。

これらの事情により、昨今のHDDでは、図1の(B) 幾何学的セクタ(扇形)と(A)トラックの交わった部分と言うよりは、単にディスク上のブロックを指す意味でセクターと言う言葉が使われている。

脚注

関連項目

- Cylinder head sector

- ブロック (データ)

- ディスクドライブ

- フォーマット

- パーティション

- File Allocation Table