マツムシ(松虫、学:Xenogryllus marmoratus)は、バッタ目コオロギ科の昆虫。古くはスズムシのことを「マツムシ」、マツムシのことを「スズムシ」と呼んでいた、あるいは混同されることが多かったといわれる。また明治以降は外来種のアオマツムシが都市部を中心に爆発的に繁殖しており、このアオマツムシともしばしば混同されるようになっている。

形態

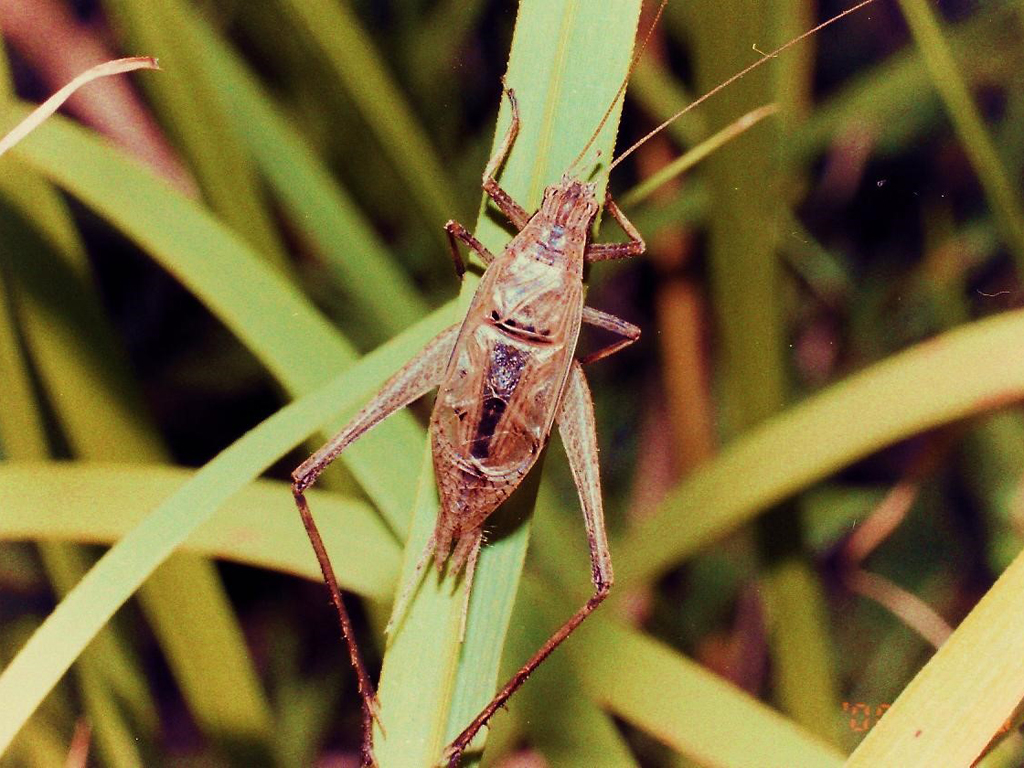

スズムシに似ているが、体長は19–33mmとより大型で、体色は淡褐色。また付節に吸盤(褥盤)があるため、プラスチックやガラスの垂直面を登ることができる。

分布

日本の本州(東北南部より南の地域)、四国、九州。沖縄および近隣の島には近似種(オキナワマツムシなど)が生息する。

生態

成虫は8月中旬から11月下旬にかけて出現する。平地から低山帯の乾き気味の日当たりの良い草地に生息し、主にススキが占有する河川敷、海岸線、高速道路沿い、線路沿い、演習場、空港などで生活する。体色は枯れ葉や枯れ草の色に合わせた保護色であるが、生活は主に生きた植物の上である。

食物は、草本の葉や昆虫の死骸。イネ科をはじめ様々な植物を食べ、枯れた植物も食べる。メスはイネ科植物の茎に産卵する。

文部省唱歌の『蟲のこゑ』にも歌われているように、標準的な聞きなしとしては「チンチロリン、チンチロリン」と表音表記される清澄な鳴き声を聞かせる昆虫として知られる。ただ、実際のその鳴き声は「ティッティリリッ!!」「ピッピリリッ!!」というような鋭くしかも大音量のもので、家の中で飼育しているとしばしば安眠が妨げられるほどである。

スズムシに比べ開けた場所にいるため、開発や踏み荒らしなどの被害を受けやすい。また河川敷の土手も彼らの良好な生息環境を提供するが、増水や洪水による打撃も受けやすく、一度壊滅するとその場所の個体群が回復するのには何年もの月日を要する。

このようなことから生息域が減少しており、また土中に産卵するスズムシに比べて飼育も難しく、外来種のアオマツムシの繁殖の影響も受けているため、都市部でその鳴き声を耳にする機会は少ない。ホームセンター、昆虫専門店等の店頭やインターネット上で時折販売されている個体もスズムシの2倍から4倍の値が付いており、国産の鳴く虫の中で最も高価な部類に入る。

関連項目

- 蟲のこゑ(文部省唱歌)

- スズムシ

- 鈴虫 (源氏物語)

- アオマツムシ

- マツムシモドキ

- カヤコオロギ