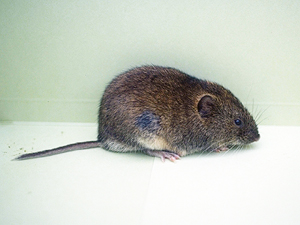

ムクゲネズミ(尨毛鼠、学名 Craseomys rex)は、齧歯目キヌゲネズミ科タイリクヤチネズミ属に属するネズミの1種。

分布

北海道の日高山脈、大雪山、天塩山地、北見山地、後志火山性台地、羊蹄山、渡島半島、利尻島、礼文島、色丹島、歯舞諸島の志発島に分布する。また、サハリン南部にも分布する。

形態

利尻島産の成体が、頭胴長が112-143mm、尾長が44-60mm、後足長が20-22.4mm、体重が33-62gになる。天塩産の個体だと、頭胴長が97-137mm、尾長が46-62mm、後足長が19.6-22.2mm、体重が42-78gになる。体毛の背面は、暗い黄褐色もしくは暗褐色になり、エゾヤチネズミのような赤褐色帯がないか不明瞭になる。

生態

北海道本島では、標高20mの河畔地から1,900mの山稜線部の二次林を含んだ天然林、造林地などに生息する。利尻島や礼文島では、ササや草本の原野や、それらが侵入した放棄耕地などにも生息する。エゾヤチネズミが生息する場所では、ササが密生したところにはエゾヤチネズミが生息し、ササと草本が混生する林床に本種が生息して棲み分けている。

植物繊維や種子、果実、昆虫を食べる。

分類

1971年に、利尻島産標本をタイプ標本として、リシリムクゲネズミ Clethrionomys rexとして新種記載された。続いてミヤマムクゲネズミ Clethrionomys montanus が1972年に北海道本島の日高山脈の標本で新種記載された。その後の分類検討で両種は区別できず、現在は同一種とされる。

環境省レッドリストでは、リシリムクゲネズミ Myodes rex rexとミヤマムクゲネズミ Myodes rex montanusの2亜種に分けているが、亜種を分けない説もある。

なお、本種を含むヤチネズミ類の所属については混乱がある。初期にヤチネズミ属の学名として使用されてきたClethrionomysは、学名の先取権によりMyodesに変更された。さらに、ヤチネズミ属Myodesからタイリクヤチネズミ属Craseomysが分けられ、本種は後者に属するとされるようになった。2019年にはMyodesをレミング属Lemmusのシノニムとする説が提唱され、ふたたびClethrionomysが有効名とされている。

種の保全状況評価

- Craseomys rex (= Myodes rex) ムクゲネズミ Hokkaido red-backed vole

- LEAST CONCERN (IUCN Red List Ver. 3.1 (2001))

- 北海道版レッドデータブック -希少種(Clethrionomys rex として選定)

- Myodes rex rex リシリムクゲネズミ Rishiri dark red-backed vole

- 準絶滅危惧(NT)(環境省レッドリスト)

- Myodes rex montanus ミヤマムクゲネズミ Hokkaido dark red-backed vole

- 準絶滅危惧(NT)(環境省レッドリスト)

関連項目

- 哺乳類レッドリスト (環境省)

- 日本の哺乳類一覧

脚注

参考文献

- 小宮輝之 『日本の哺乳類』 学習研究社<フィールドベスト図鑑>、2002年、P20

- 金子之史 阿部 永 監修 『改訂2版 日本の哺乳類』 東海大学出版会、2008年、P126

- 金子之史 『ネズミの分類学』 東京大学出版会、2006年

外部リンク

- Myodes rex- 2007 IUCN Red List of Threatend Species.

- Myodes rex- Mammal Species of the World, 3rd edition.

- Clethrionomys rex (環境省絶滅危惧種情報 by 生物多様性情報システム J-IBIS)

![バッカク ネズミムギ 菌核 [154518414]の写真素材 アフロ](https://preview.aflo.com/CrLk7BRRKNo6/aflo_154518414.jpg)